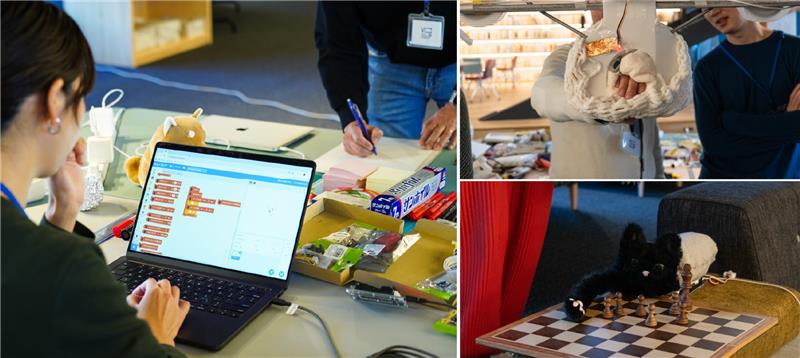

社会や組織に変化を起こすアイデアは、「問い」から始まります。本プログラムでは、武蔵野美術大学が培ってきた造形教育とアートをベースに、創造的思考(Creative Thinking)とクリティカルシンキング(Critical Thinking)を通して、自分だけの「問い」を掘り起こし、そこからプロトタイピング(試作)へと展開していきます。前半では、武蔵野美術大学で実際に授業を行っている教授陣に講義ワークショップを担当いただきながら、自分の中にある違和感や関心を引き出すワークを通じて、発想を広げるアート的アプローチを実践。後半では、それらの問いを具体的なカタチに落とし込むプロトタイピング・プログラミングの演習を行い、最後に参加者同士で講評・フィードバックを行います。アイデアや妄想を形にする力を身につけ、ビジネスアイデアの具体化や社会的なインパクトを生み出すスキルを2日間で学びませんか?

講座の特徴

- 「つくる前の思考」と「つくる力」の両方を鍛える

- アート思考 × デザイン思考 × 実践的プロトタイピング

- 異分野の参加者と対話しながらアウトプットを磨く

対象となる方

- 新しい企画や価値を生み出したい事業担当者、起業家、研究者

- アートやデザインを軸に思考を深めたい方

- 自分の問いを見つけ、それを社会に投げかける形にしたい方

- プロトタイピングの思考法と方法論を短期間で体験したい方

プログラムスケジュール

DAY1 10月25日(土)

DAY2 11月8日(土)

時間帯・内容 各日10:00-17:00予定(1時間休憩)

| DAY1前半 | 創造的思考ワークショップ(アート的アプローチでの発想拡張)

|津村耕祐先生

| DAY1後半 | アイデアの具体化・プロトタイピング演習 |

| DAY2前半 | プロトタイピング演習、制作時間 |

| DAY2後半 | プロトタイピングの発表・講評・まとめ |

募集期間

10月13日(月)23:59まで

結果通知

10月14日(火)以降

受講料

100,000円(税込)

※受講料振込先等は、別途ご連絡いたします。

※一度受理した受講料は、理由の如何を問わず返金しません。

定員

20名(先着順)

応募先

講師

ユカイ工学CEO 青木俊介(武蔵野美術大学 教授)

武蔵野美術大学教養文化・学芸員課程教授。

1978年千葉県生まれ。東華大学信息科学技術学院修了(工学)。

東京大学在学中にチームラボを設立、CTOに就任。その後、ピクシブのCTOを務めたのち、ロボティクスベンチャー「ユカイ工学」を設立(現代表取締役)。’15年よりグッドデザイン賞審査委員。

家族をつなぐコミュニケーションロボット「BOCCO」、共感するファミリーロボット「BOCCO emo」、しっぽのついたクッション型セラピーロボット「Qoobo」、小さなしっぽクッション「Petit Qoobo」、エデュケーションシリーズkurikit「ユカイな生きものロボットキット」などを発表。

HEART CATCH代表取締役 西村真里子(武蔵野美術大学客員教授)

武蔵野美術大学造形構想学部クリエイティブイノベーション学科客員教授。

国際基督教大学卒。日本IBMの ITエンジニアとしてキャリアをスタート(特許取得)。アドビシステムズでフィールドマーケティングマネージャーを務め、2011年にバスキュールに参画。カンヌライオンズ金賞受賞。2014年にHEART CATCHを共同創業し、2020年にLA支社を設立。テクノロジー×クリエイティブのキャリアを活かし企業や自治体のプロジェクトを推進。日米のスタートアップへ投資、グロース支援を行う。Art Thinking Improbable Workshopファシリテーター。

FINAL HOME project 主催 津村耕佑(武蔵野美術大学空間演出デザイン学科教授)

武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科教授。

1959年埼玉県生まれ。アートディレクター・ファッションデザイナー。

FINAL HOME project 主催

東京藝術大学 美術学部 デザイン科 非常勤講師

日本文化デザインフォーラム会員

1983年より三宅デザイン事務所に所属し三宅一生氏の下主にパリコレクションに関わる。

1992年ジャケット全体を収納スペースとして活用したウエアーFINAL HOMEを考案する。

1994年ファッションブランドKOSUKE TSUMURA並びFINAL HOMEを(株)A-netからスタート。パリ、ロンドン、東京でコレクションを発表。

2015年 独立 FINAL HOME project始動

会場

武蔵野美術大学 市ヶ谷キャンパス7階 「Musashino Art University Ichigaya Campus Co-Creation Space Ma」

その他

ご質問ございましたら、メール(ichigaya_campus@musabi.ac.jp)までご連絡いただけますと幸いです。